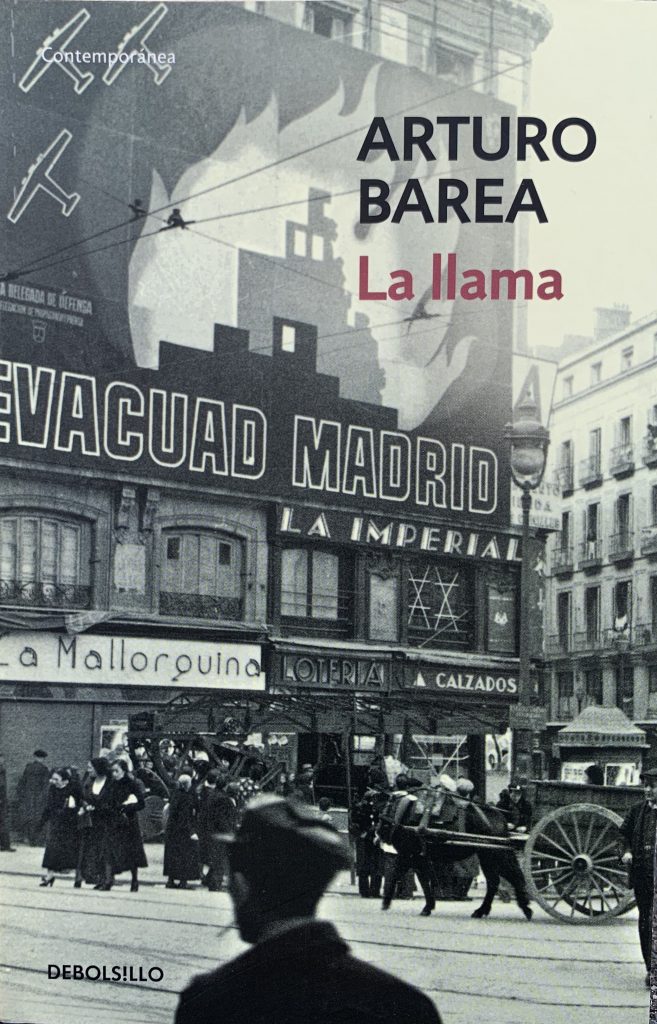

Hace semanas concluí la lectura de la trilogía de Arturo Barea (Badajoz, 1897- Oxford 1957), La forja de un rebelde (1941-1946), que he leído en la edición de Debolsillo (2012). Su contenido es una poderosa campana cuyo tañido aún resuena en mi espíritu. Para mí ha sido uno de esos libros que no quieres que se acabe nunca, pues es capaz de crear un universo propio que envuelve al lector desgajándole de la realidad tangible para incrustarle en la realidad literaria.

Es imposible, en la reseña que quiero hacer, profundizar en la gran riqueza de matices que desde el punto de vista temático y formal ofrece una obra tan vasta como esta, pues se compone de tres tomos que, juntos, van más allá de las mil quinientas páginas de abigarradas líneas. No es ese el objetivo y nos conformaremos con trazar algunos rasgos que me han parecido los más llamativos y sobresalientes, sin querer pretender (ni mucho menos) que sean los más importantes y significativos del texto.

Una obra verdadera

Lo más significativo para mí de La forja de un rebelde es que es una obra que se nos presenta como un relato verista. Y esto, que no debería ser tan importante, lo es, porque los acontecimientos que trata, sobre todo la Guerra Civil, han sido presentados en la literatura y el cine de forma reiterada (y más en los últimos años) desde una perspectiva falsa y desenfocada, instalando entre la población la verdad orwelliana/estalinista según la cual el bando republicano aunaba los mejores hombres y los mejores valores humanos (la paz, la democracia, la fraternidad, etc.) contra los que se habían levantado de forma ilegítima unos hombres que se distinguían por su maldad, su egoísmo y su crueldad. Los demonios se habían rebelado contra los ángeles… y, desgraciada e inexplicablemente, los habían vencido.

En este sentido, la obra de Barea parece un canto a la verdad, a la verdad vital sin mordazas ni moralidades. Barea no nos muestra una de esas ficciones creadas en la actualidad para obtener réditos políticos ochenta años después, hermanando a los derechistas actuales con los de aquellos viejos tiempos. El autor madrileño plasma una realidad mucho más compleja, donde la bondad y la maldad humana aparecen en ambos bandos y donde las acciones humanas de los defensores republicanos no están guiadas simplemente por altas motivaciones morales, sino que en muchas ocasiones otras pasiones humanas se entremezclan con ellas, dando lugar a la complejidad que alcanza la vida en la propia realidad. Se ven las guerras (la de Marruecos en La ruta y la Civil en La llama) como un enfrentamiento humano donde todas las virtudes y defectos de nuestra especie están presentes transfigurándolo todo. Cuando leemos La forja de un rebelde, la realidad parece envolvernos en cada página hasta hacernos plenamente conscientes de que quien nos habla vivió realmente aquellos acontecimientos y es capaz de trasladárnoslos con fuerza, verismo y honestidad. Nada que ver, por tanto, con estos relatos nuevos, parciales, sesgados y escritos por personas que no vivieron los tiempos de los que hablan.

Y así vemos, por el agujero de la mirilla que nos propone Barea, tanto la muerte sembrada por los bombardeos franquistas como el odio, la crueldad y la maldad que encierran muchos de los milicianos que pueblan la obra, sin ahorrarnos detalles sobre sus crímenes y crueldades. También vemos la muerte y la violencia en sus diferentes manifestaciones durante la guerra. Y tampoco se olvida Barea de mostrarnos la cobardía, el egoísmo y el partidismo de los políticos republicanos que le rodean.

Pero la verdad de Barea no se circunscribe a la descripción de la realidad política, sino a toda su existencia y así el narrador protagonista no duda al referirnos los episodios más sórdidos de su vida (como el abuso sexual al que fue sometido por su primo durante su infancia) o al contarnos con escasos remordimientos cómo abandonó a sus cuatro hijos al enamorarse de la activista austríaca Ilsa Pollak durante la Guerra Civil. Tampoco nos ahorra el narrador la descripción de sus miedos angustiosos durante la contienda y su constante ingesta de alcohol. Hay, por tanto, mil pequeños detalles que el narrador podía haber omitido (como suelen hacer todos aquellos que escriben sus memorias) para edulcorar su auto-retrato, pero Barea, de forma constante, se reitera en su verdad por dura que sea y por mal parada que aparentemente pueda quedar su imagen ante los lectores. Parece una verdad a chorro, a bocajarro y sin concesiones.

La verdad en el estilo.

Lo más llamativo de la obra es la fórmula narrativa elegida. La voz narrativa es la primera persona autobiográfica que narra en riguroso presente y de forma lineal los acontecimientos que evoca. Ese yo nos avisa ya desde el principio de que no nos encontramos ante un autor que pretende reflejar todo el conflicto social y político bajo el falso prisma objetivo del narrador omnisciente, a partir del que se nos impone una visión parcial e ideologizada bajo la apariencia de esa falsa objetividad, sino que esa primera persona nos avisa de que solo vamos a ver una parte muy pequeña de los acontecimientos y, además, narrados desde la visión subjetiva de una persona. Así, desde el principio, se nos está diciendo que no se nos va a contar toda la Verdad (orwelliana), sino una verdad individual, tan humilde como grandiosa, de un narrador que solo puede certificar aquellos acontecimientos que vio y vivió. Esa honestidad intelectual en los años treinta era muy difícil y, desgraciadamente, hoy en día parece directamente imposible.

La elección de la narración en presente cumple también un papel importante y es que no aparecen juicios y reflexiones elaboradas a posteriori por el narrador (como ocurriría si el narrador contara la historia con la perspectiva de diez o veinte años después en los que hubiera podido reflexionar sobre sus actos en aquellos acontecimientos), sino que se da una sucesión de actos narrados en riguroso presente, lo que, además de la inmediatez narrativa, obliga al lector a enjuiciar esos hechos según se van produciendo. Y así podemos juzgar al niño Barea que deja los estudios, al adolescente que se enfrenta a la dirección del banco donde trabaja o al adulto que es vencido por el pánico en los bombardeos. No es el narrador quien enjuicia la realidad, sino que Barea deja ese privilegio al lector (y eso dice mucho sobre su genuina visión de la libertad).

Por otra parte, se trata de un estilo directo, en el que la descripción y los diálogos son absolutamente funcionales y se desarrollan de cara a sostener el avance imparable de la trama en una sucesión constante de hechos que da a la narración un ritmo muy ágil. No hay léxico enrevesado ni ganas de crear una prosa deslumbrante, sino una prosa ágil y sencilla (no exenta de algún error gramatical) que muestra de forma realista (otra vez) la forma que tenían de expresarse y actuar los españoles de aquellos tiempos.

Por todas estas razones, podemos decir que el estilo de la obra se funde de manera perfecta con el espíritu que Barea insufla al contenido de la misma. El realismo y la honestidad que muestra el contenido respira a través de un estilo también realista y directo. Hay por tanto una identidad de espíritu entre ambos elementos y ello redunda en la creación de una obra inolvidable.

Conocimiento y desconocimiento de la realidad política

Uno de los elementos que más han llamado mi atención es el escaso conocimiento político del que hace gala Barea en toda la obra. Incluso algunos comentarios que he leído en Internet aluden a que esto se debe a que la obra es en verdad una justificación de su actuación política. Carezco de elementos de juicio para apoyar o refutar esta idea. Lo cierto es que, a pesar de militar activamente en la UGT desde los años veinte, a pesar de organizar la campaña electoral de 1936 a favor del Frente Popular en el pueblo donde tenía una casa de segunda residencia; a pesar de aceptar un puesto de mando intermedio como responsable de la censura a la prensa extranjera de la defensa de Madrid bajo el paraguas de Álvarez del Vayo (el estalinista que fundará en los años setenta el FRAP), a pesar de huir de España de las garras de la policía política estalinista (el peligrosísimo SIM, el Servicio de Información Militar organizado por los soviéticos) tras ser acusada su mujer Ilsa de ser trotskista, no encontramos en la obra ni un solo análisis político de fuste, ni una sola reflexión profunda que nos muestre una cierta comprensión de los procesos políticos que le tocó vivir (entre ellos la lucha a muerte en mayo de 1937 en Barcelona en la que los estalinistas se enfrentaron y vencieron a anarquistas y trotskistas del POUM). Barea se muestra de este modo como un hombre incapaz de sopesar y orientarse ante los acontecimientos políticos y así, ni se da cuenta de las consecuencias funestas a las que conducía la polarización social de los años de la Segunda República, ni es capaz de prever la guerra tal y como le avisan los derechistas con los que discute de política (que parecen más inteligentes que él) durante los meses anteriores a la guerra, sino que, de hecho, el propio domingo 19 de julio de 1936, ya con la guerra iniciada, se va con su amante (que es su jovencísima secretaria en su oficina de patentes) a pasar un día de campo a la sierra madrileña, lo que está a punto de costarle la vida, pues la localidad serrana cae en zona nacional.

De la misma manera, parece incapaz de captar completamente (como, por ejemplo, sí hicieron Orwell y tantos otros) la naturaleza estalinista del edificio gubernativo del que Barea forma parte y que está a punto de asfixiarle. Como si fuera un simple guardagujas de los trenes que conducían a Auschwitz, supuesto desconocedor de que colabora enviando judíos a la muerte; Barea (creyente de la libertad) participa en la guerra como jefe de la censura de la prensa extranjera en Madrid. Su trabajo consiste en limitar la libertad de los periodistas extranjeros, impidiendo que salgan al exterior las noticias que pudieran perjudicar al bando republicano e intentado difundir la propaganda de su Gobierno. Barea interpreta la censura como una forma de defender la libertad. Barea parece una simple pieza de un engranaje, un ser incapaz de tomar la distancia necesaria para comprender el proceso político que vive y sufre en primera persona.

No solo esto, sino que su escaso nivel político parece detectable en que no hay una sola argumentación lógica o teórica que sustente su apoyo a las organizaciones marxistas y, ni siquiera, un análisis, por pobre que fuera, de las relaciones económicas y las perspectivas económicas de la época. Milita y se juega la vida por lo que llamó Marx el socialismo científico, pero sin comprenderlo ni siquiera en sus postulados más elementales. Para Barea todo se reduce a las condiciones miserables en las que viven las clases trabajadoras y en su odio a la Iglesia. Es su instinto de clase y no su reflexión científica lo que le lleva a jugarse la vida por el socialismo. No es un marxista, sino un romántico, como le dicen varias personas en la obra.

Así, Barea se juega la vida por razones sentimentales, sin saber exactamente por qué lo hace. El lector llega a la conclusión de que su apoyo a las izquierdas se debe, sobre todo, a su vínculo de sangre con los más humildes, al lazo afectivo que le une a su madre (una pobre lavandera) y a su origen proletario. Cuando llega la Republica, ha sido empresario y vive como un burgués. Solo su lealtad de clase explica que un cargo directivo de una empresa de patentes se mantenga fiel a sus ideas socialistas. Esta identificación de clase, esta imposibilidad de desclasarse, esta lealtad a sus orígenes que le lleva a abandonar sus estudios o a enfrentarse sucesivamente a sus patrones es la que guía a nuestro narrador durante toda su vida. De esa rebeldía, precisamente, ha de venir el título de la obra: La forja de un rebelde.

Visión de la literatura

No quiero acabar esta ya larga reseña sin referirme a la particular visión que el narrador da sobre la vida literaria en Madrid. Barea cuenta en La ruta (1943), la segunda parte de la trilogía, cómo en su juventud se plantea seriamente convertirse en escritor profesional y cómo, para ello, cree que debería introducirse en el mundillo literario y por esa razón comienza a frecuentar las animadas tertulias que en aquellos años lideraban personajes como Valle Inclán y Gómez de la Serna.

En todos estos casos, Barea nos muestra un ambiente literario servil y endogámico en el que solo se hacen un hueco y publican aquellos que son amigos de los que ya pertenecen al mundillo. No solo esto, sino que es palpable su animadversión (quizá haya también en esto un cierto desquite de clase) hacia estos literatos pequeño-burgueses a quienes, sin excepción, retrata como personas vanidosas y superficiales, solamente preocupadas por su ego (dentro del que incluyen su obra literaria). Barea comienza a asistir a tertulias en las que siempre hay una personalidad asentada en el mundo literario, pueda ser Gómez de la Serna o Valle Inclán, que perora ante un grupo de jóvenes (y no tan jóvenes) que le rinden vasallaje esperando que la suprema deidad les preste una pequeña atención y les dé una recomendación para publicar un artículo en un periódico. Barea recuerda un episodio que me parece muy significativo. Cuenta que Valle Inclán se pasaba las tardes diciendo sandeces y sandeces en su tertulia y que en su opinión lo hacía con ánimo provocativo, solo para ver el grado de sumisión que le manifestaban sus oyentes, temerosos de oponerse a sus disparates y a ser expulsados del grupo. En cierta ocasión, ya cansado de escuchar tantas tonterías, Barea se lo dijo. Valle Inclán lo expulsó de la tertulia de malos modos (página 200 de La ruta).

Tampoco salen bien librados los jóvenes miembros de la Residencia de Estudiantes, que Barea retrata como un grupo de señoritos a los que denomina la “nueva aristocracia de la izquierda” (página 202 de La ruta).

Es en esta juventud cuando Barea abandona sus sueños literarios por considerarlos quiméricos.

Pero es Ilsa quien cambia todo esto. Tal y como narra Barea en la tercera parte La llama (1946), su aparición en la vida de nuestro autor es decisiva. Ilsa era hija de padre judío y noble austríaca, tenía formación universitaria, y había sido activista obrera desde su juventud conociendo a muchos dirigentes socialistas y comunistas europeos. Ilsa, una mujer mejor formada y probablemente más inteligente que él, no solo le ayudará a dirigir su departamento (o dirigiéndolo en la práctica) aportando sus ideas brillantes, sino que será también quien lo aliente a escribir. Y Barea lo hará de forma paralela a sus problemas psíquicos producidos por la guerra y como reacción contra este mundo literario ficticio alejado del mundo real, contra esta superficialidad estética y esta falta de arrojo personal que muestran los escritores de origen burgués al llegar los momentos decisivos del conflicto. Barea, alentado por Ilse, se rebela escribiendo una obra a bocajarro, nacida de su propio dolor y titulada Valor y miedo, compuesta por cuentos basados en hechos reales de la guerra. Será años después y también auxiliado por Ilsa, cuando Barea encare su trilogía ya instalado en la Gran Bretaña, viviendo de un programa radiofónico en la BBC y disfrutando del inicio de una vida estable y burguesa.

Su mundo sentimental

Otro aspecto reseñable es su vida sentimental, en la que hasta la aparición de Ilsa, muestra una frialdad y un egoísmo que hoy resultan muy poco correctos políticamente. En Marruecos conoce a Chauchín, una joven camarera que ya ha sido engañada por su novio anterior y Barea decide irse a vivir con ella en vez de dormir en el cuartel. Inicialmente Barea trata a esta joven como si fuera su esposa y la lleva a los sitios de Ceuta donde van las personas “decentes” de la sociedad ceutí, como el paseo principal o el cine. Pero cuando le llama su superior y le dice que un oficial del Ejército español no puede dejarse ver con una camarera en lugares públicos y le dice taxativo que eso se ha terminado, la respuesta del rebelde Barea es aceptarlo y abandonar su idilio público y comenzar a frecuentar con su novia los locales a los que asisten las prostitutas. El orden social sigue incólume y Barea mantiene su cargo en el Ejército. Cuando vuelve a la península finalizado su periodo militar, Barea se limita a comunicarle a la chica que vuelve a Madrid y que ella no forma parte de su nueva vida. Es decir, la abandona para abrazar su futuro mientras ella parte para Tetuán siguiendo su triste destino.

En Madrid se casa y su matrimonio es desde el principio infeliz. De esto no se detalla nada en la obra y de repente el lector se encuentra con que Barea tiene ya varios hijos que nunca son nombrados por su nombre de pila. De forma paralela a su fracaso matrimonial, Barea alcanza una cierta posición social y mantiene una relación estable con su jovencísima secretaria, que también se hace ilusiones con que Barea se divorciará para casarse con ella. Sin embargo, su jefe, Arturo Barea, justo el 19 de julio de 1936, tras haberse acostado con ella en un pinar le confiesa de forma inopinada que él está esperando a “la Mujer”, esa persona que será su media naranja y le cambiará la vida. Obviamente, le está diciendo de forma implícita que esa mujer no es ella, lo que sume a su joven amante de años en la desesperación.

Así, al aparecer Ilsa, ya son tres las mujeres con las que Barea mantiene relaciones y a pesar de no desearlo, se nos muestra incapaz de cortar esas relaciones que le desagradan. Él mismo nos cuenta en la obra cómo analiza con frialdad la situación personal que produce la guerra y considera que es la gran oportunidad para deshacerse de ellas.

Tras aparecer Ilsa, Barea abandona la casa familiar y se instala en la Telefónica donde duerme con la activista austríaca (que también está casada). Las otras dos mujeres se dan cuenta de la aparición de Ilsa e intentan atraerlo para sí, con lo que Barea juega en un cuadrado con otras tres mujeres durante meses. Al final, acaba deshaciéndose de las otras dos y quedándose con la que le ha marcado de por vida. Por fin, ha encontrado a la “Mujer”.

Resulta curioso que a partir de este momento, la jerarquía comunista le llame al orden una y otra vez para que mantenga su matrimonio y sitúe a Ilsa como su amante oficial, pero sin romper el vínculo matrimonial. Es una superioridad comunista y revolucionaria que, sin embargo, le insiste una y otra vez en que deje de relacionarse con Ilsa (muy probablemente por sus sospechas de trotskismo), como forma de aislarla para luego eliminarla con facilidad. Pero en esta ocasión, el acoso no funciona y Barea se mantiene fiel a Ilsa y lo deja todo por ella. El amor ha triunfado como a partir de ese momento veremos una y otra vez. Barea por fin ha encontrado en una pareja ese nexo único, tan intangible como real, al que aspiran todos los seres humanos, al menos desde el Romanticismo.

Conclusión: una lectura inevitable

Por todas estas razones, la trilogía de Barea es una de esas obras inolvidables, cuya lectura recomendamos vivamente por tratar del acontecimiento más importante de la historia de España durante el siglo XX y hacerlo de forma magistral, creando un friso gigantesco ante el que nos sitúa como espectadores privilegiados. Ojalá que todos los españoles leyéramos esta obra, pues conoceríamos mejor la verdadera historia de nuestro país, lo que nos ayudaría a comprender el valor inconmensurable que tienen la tolerancia y la paz, vacunándonos contra los excesos que siempre prometen (y cumplen si pueden) los totalitarismos.